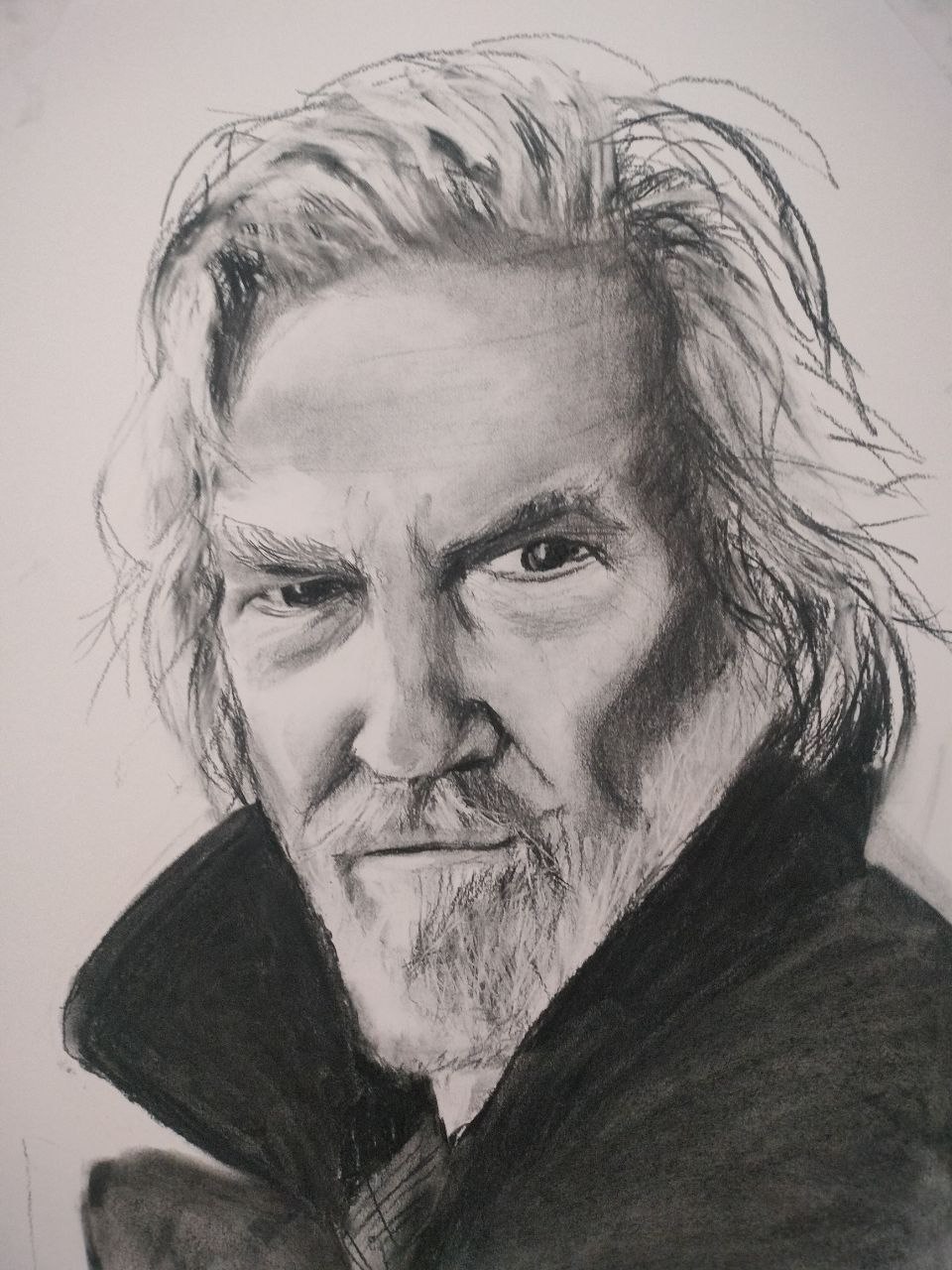

Olivier Montoya

Me llamo Olivier Montoya y procedo de ninguna parte, si se puede decir así. Dicen que soy de Hendaye, pero en realidad nací en la Isla de los Faisanes, en territorio de nadie entre España y Francia. Lugar famoso no por mi nacimiento, sino por encuentros de altos dignatarios e incluso intercambio de princesas que acabarían siendo reinas.

Pero para mí la única reina de mi corazón fue mi madre, que en paz descanse, oriunda de la mencionada Hendaye. Un buen día se enamoró perdidamente de un tal Iñigo de Irún, del pueblo vascón que hay al otro lado del Bidasoa y tuvieron que verse a escondidas, pues las dos familias, la francesa y la española, por razones obvias, no se tragaban cual Montescos y Capuletos de aquella obra inglesa tan dramática, aquí poco apreciada. Total, que llegó el día en el que la barriga no se podía camuflar y mis abuelos por parte de madre, que en el infierno descansen, la encerraron en un convento al descubrir su estado, y así estuvo hasta que un día llegó mi padre, presto a rescatarla. Más estaba borracho perdido, de ahí que tuviera el coraje de cruzar el río a esta parte -por fortuna no se ahogó- y allegose al convento y pudo, no se sabe muy bien cómo, escalar el muro, localizar a mi madre sin ser descubierto y fugarse juntos por una poterna que no estaba vigilada. No sé yo si mi madre, viendo el espectáculo, erró de juicio o no, pero entre que estaban enamorados y que las monjas tenían una mala hostia de cuidado, prefirió probar suerte con los dados. Así que andaron todo lo prisa que pudieron deshaciendo el camino, pues correr no podían, y he aquí que alcanzada la orilla del Bidasoa aparecieron los hombres de mi abuelo, con perros y criados. Prestáronse mis padres a cruzar por un vado que conducía a la isla, más el agua fría debió sentar mal a mi madre, que le entraron los dolores de parto y se tumbó en la tierra nada más terminar de cruzar. Mi padre quería quedarse y batirse con todos, pero mi madre lo arengó a huir, perdida toda esperanza, con tal de que al menos no le dieran muerte allí mismo, y que estuviera tranquilo, que la cuidarían bien. Así fue que mi madre me parió a solas, llegando al rato los criados, que mantuvieron a los perros bien agarrados con tal de que no me comieran pensando que yo era un faisán. Más fueron dos de las monjas que venían detrás las que llevaron a mi madre en un carro de vuelta al convento, junto conmigo en el regazo, donde las hermanas la atendieron como pudieron, pues mi abuelo, mal rayo le parta, se desentendió del asunto pensando que ya había hecho más que suficiente.

De mi padre no se supo nada más; dicen que acabó la vida de taberna en taberna. Mi madre vivió pocos años, pues el frío le pasó factura y estuvo débil y enferma lo que le quedó de vida. No pudo más que darme un nombre, a parte de salvaguardar mi apellido. Así crecí entre las monjas hasta que ya abandonando la infancia me trasladaron a un monasterio, por aquello de tener pito, más el ora et labora no iba conmigo y me fugué por mis propios medios. Después de deambular un tiempo por los pueblos de la Gascuña, trabajando de mozo o de lo que se terciara, llegué a París con cuarenta coronas bien ganadas en una partida de naipes.

(Ilustración por .berta)